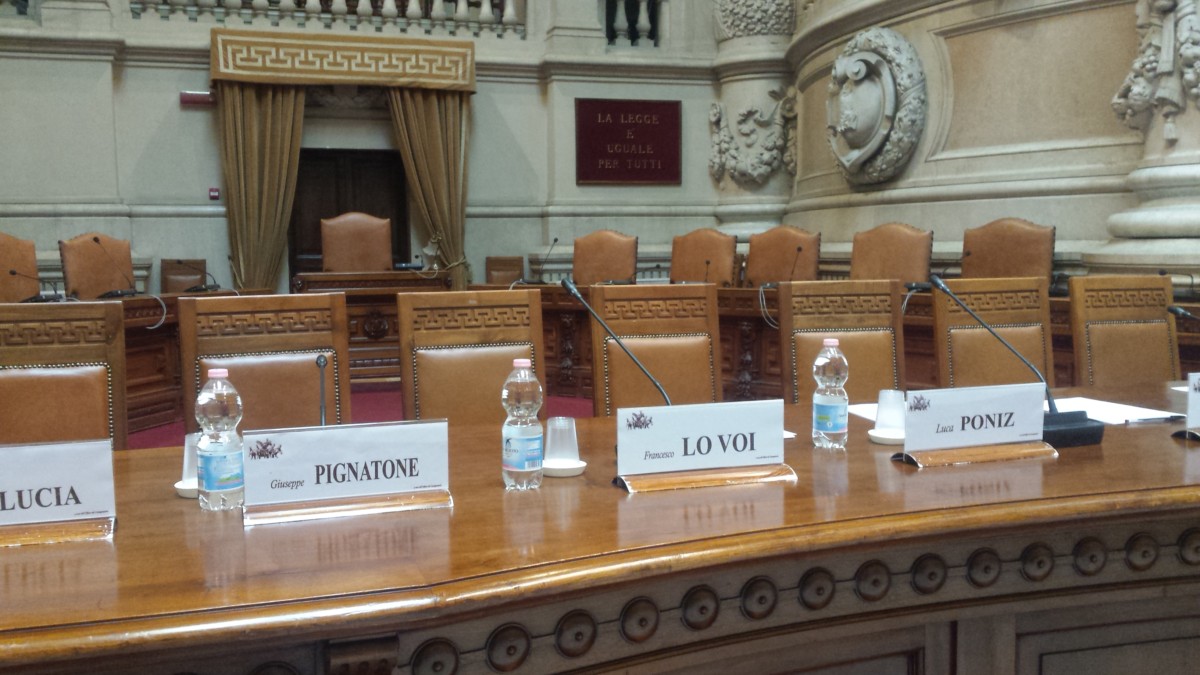

Si è svolta il 14 ottobre a Roma, nell’Aula magna della Corte di Cassazione, la prima giornata del convegno “Il processo di mafia trent’anni dopo“, organizzato dall’associazione “Antonino Caponnetto”, dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e dal Consiglio Nazionale Forense. La decisione di organizzare una serie di incontri con magistrati, avvocati, profili istituzionali prende spunto dal trentennale del maxiprocesso a Cosa nostra, istruito dal pool di Antonino Caponnetto, che prese il via il 10 febbraio 1986.

Anche la scelta della sede per il convegno non è stata casuale: proprio nell’Aula magna della Cassazione si celebrò l’ultimo grado di giudizio. Il 30 gennaio 1992 i vertici di Cosa nostra furono condannati con sentenza definitiva, consegnando alla storia una determinante ma non definitiva vittoria dello Stato sulla mafia siciliana.

Anche la scelta della sede per il convegno non è stata casuale: proprio nell’Aula magna della Cassazione si celebrò l’ultimo grado di giudizio. Il 30 gennaio 1992 i vertici di Cosa nostra furono condannati con sentenza definitiva, consegnando alla storia una determinante ma non definitiva vittoria dello Stato sulla mafia siciliana.

Un concetto evidenziato da Giovanni Canzio, Primo Presidente della Corte di Cassazione: “Il maxiprocesso segnò una svolta: le mafie entravano nelle aule giudiziarie. Cosa nostra poteva finalmente essere ‘aggredita’, non più dalle sole forze dell’ordine. Mi preme ricordare in questa circostanza la figura di Antonino Scopelliti (assassinato il 9 agosto 1991, ndr), magistrato di Cassazione che stava studiando le carte di quel processo. E’ una vittima collegata al ‘maxi’, il suo omicidio fu il tentativo delle mafie di rallentare l’opera dello Stato”.

“Il maxiprocesso non fu il primo processo alla mafia, ma fu la prima volta in cui si parlava di Cosa nostra come struttura, come organizzazione – ha evidenziato Rosy Bindi, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia – Fu possibile grazie al 416bis introdotto nel 1982 dalla legge Rognoni-La Torre e grazie all’intuizione di Rocco Chinnici e di Antonino Caponnetto di organizzare un pool: se la mafia è unitaria, unitarie devono essere le indagini. Cosa nostra, le mafie non sono state sconfitte, ma quel tipo di organizzazione oggi non c’è più. E’ un concetto che non tutti comprendono e che va capito per contrastare l’attuale assetto delle organizzazioni criminali”.

Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia, guarda al presente e al modo di relazionarsi delle mafie con il mondo delle imprese e delle categorie professionali, utilizzando l’arma della corruzione: “Come già sottolineato nella Relazione DNA presentata a marzo, la Procura Nazionale Antimafia rilancia la proposta, sul piano normativo, di una modifica all’articolo 7 sull’aggravante corruttivo-collusivo. Come sottolinea l’Europol, delle oltre 3500 organizzazioni criminali censite in Europa, le mafie italiane mantengono il profilo più allarmante, capaci di utilizzare a loro vantaggio le crescenti diseguaglianze economiche e sociali”.

Durante la seconda sessione del convegno è intervenuto anche il Presidente del Senato Pietro Grasso, giudice a latere del maxiprocesso di Palermo: “Quel processo fu una grande sfida organizzativa. Non esisteva l’aula bunker dell’Ucciardone e lo Stato voleva celebrarlo in un’altra sede. Falcone e Borsellino si impuntarono, perché volevano si tenesse a Palermo, condotto da magistrati siciliani. Oggi le mafie sono diverse, hanno cambiato faccia. Per questo mi trovo d’accordo con il Procuratore Roberti sulla proposta di adeguamento della normativa, anche del 416bis”.

Durante la seconda sessione del convegno è intervenuto anche il Presidente del Senato Pietro Grasso, giudice a latere del maxiprocesso di Palermo: “Quel processo fu una grande sfida organizzativa. Non esisteva l’aula bunker dell’Ucciardone e lo Stato voleva celebrarlo in un’altra sede. Falcone e Borsellino si impuntarono, perché volevano si tenesse a Palermo, condotto da magistrati siciliani. Oggi le mafie sono diverse, hanno cambiato faccia. Per questo mi trovo d’accordo con il Procuratore Roberti sulla proposta di adeguamento della normativa, anche del 416bis”.

Nel corso della terza sessione è stato affrontato il tema centrale del convegno, il cambiamento del processo di mafia dal 1986 ad oggi. “Ci sono almeno tre aspetti che hanno contribuito ad alcuni mutamenti – spiega Licia D’Amico, avvocato del Foro di Roma – La territorialità delle organizzazioni criminali, oggi non più legata ad una regione, ma dal respiro nazionale e internazionale; la mafia silente, meno violenta e più dedita alla corruzione, per questo motivo più mimetizzata; il drastico calo dei collaboratori di giustizia e la scarsa presenza di testimoni. Su quest’ultimo aspetto va affrontato il problema dell’isolamento lamentato dagli 80 testimoni di giustizia oggi presenti in Italia. Auspico che il progetto di legge allo studio del Parlamento venga approvato in tempi rapidi”.

“L’infiltrazione e il radicamento delle mafie al Nord è stato accompagnato da una progressiva mutazione genetica delle organizzazioni criminali – sottolinea Alessandra Dolci, magistrato del Tribunale di Milano – Crescono i capi di imputazione in cui vengono contestati, accanto ai tipici reati collegati all’associazione mafiosa, i reati finanziari. Questo significa che oggi il magistrato che realizza inchieste sulle mafie necessita di una preparazione e di competenze sempre più allargate. Non solo: è indispensabile cogliere i segnali che arrivano dal territorio, che lanciano allarmi su tentativi di infiltrazione e insediamento. Per farlo è necessaria una conoscenza dei meccanismi con cui le mafie si insediano. Se non si hanno tali conoscenze, la segnalazione di una testa mozzata di animale davanti ad un’abitazione viene derubricata a ‘maltrattamento di animali’. Mentre in realtà siamo di fronte ad una minaccia, un tentativo di intimidazione”.

Nel pomeriggio si è discusso, tra le altre cose, del rapporto tra mafia e politica e della criminalità economica. Sull’ultimo punto è intervenuto Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica di Roma: “Tra gli imprenditori che pagano il pizzo non ci sono solo “vittime” poiché talora sono essi stessi a voler interagire con i boss in base al calcolo (errato) che, giacché si paga, tanto vale usare l’ombrello protettivo mafioso per conseguire sul mercato vantaggi altrimenti impossibili. Come affrontare in modo efficace l’intreccio fra mafia, corruzione, grande evasione fiscale, riciclaggio? Mentre per la mafia esiste un sistema repressivo e sanzionatorio efficace, non altrettanto si può dire per i reati contro l’economia e la Pubblica amministrazione, come testimonia l’esiguo numero dei processi e dei soggetti condannati. È chiaro che la repressione penale da sola non basta. Servono anche una svolta culturale che coinvolga soprattutto le nuove generazioni, una ridefinizione di regole generali e, a monte, riconsiderare il tema delle scelte e delle responsabilità individuali”.

Nel pomeriggio si è discusso, tra le altre cose, del rapporto tra mafia e politica e della criminalità economica. Sull’ultimo punto è intervenuto Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica di Roma: “Tra gli imprenditori che pagano il pizzo non ci sono solo “vittime” poiché talora sono essi stessi a voler interagire con i boss in base al calcolo (errato) che, giacché si paga, tanto vale usare l’ombrello protettivo mafioso per conseguire sul mercato vantaggi altrimenti impossibili. Come affrontare in modo efficace l’intreccio fra mafia, corruzione, grande evasione fiscale, riciclaggio? Mentre per la mafia esiste un sistema repressivo e sanzionatorio efficace, non altrettanto si può dire per i reati contro l’economia e la Pubblica amministrazione, come testimonia l’esiguo numero dei processi e dei soggetti condannati. È chiaro che la repressione penale da sola non basta. Servono anche una svolta culturale che coinvolga soprattutto le nuove generazioni, una ridefinizione di regole generali e, a monte, riconsiderare il tema delle scelte e delle responsabilità individuali”.